ビジネスWi-Fiで会社改造(第33回)

Wi-Fi整備で外国人観光客自身の情報発信を促す

公開日:2017.09.14

前回紹介したマズローの欲求5段階説が、最も知られた古典的なモチベーション理論であるのに対し、現代のモチベーション理論として広く受け入れられているのが「目標設定理論」です。

前述のスティーブン・P・ロビンス氏によると、目標設定理論では「明確な目標は成果の向上につながり、難しい目標はそれに納得できると、簡単な目標よりも高い成果を生み出す」ことが分かっています。

例えば、「できるだけ早く完了させてくれ」という曖昧な依頼より、「○月○日の17時までに終わらせてくれ」という具体的な依頼のほうが「どれぐらい頑張ればいいのか」が明確なため取り組みやすいでしょう。

また、目標となる期限が「まだまだ先だし余裕だな」というものより、「少し頑張ればなんとかなる」ぐらいの期限であるほうが、生産性が高くなるのも容易に想像できます。

さらに、目標を設定して終わりではなく、目標達成のプロセスでフィードバックが得られると成果が向上するといわれています。フィードバックを得ると、自分がどれくらい進んでいるのか、めざすところまであとどれくらいかが分かるからです。目標とのギャップが明らかでなければ、どれくらい頑張ればいいのか分からないのです。

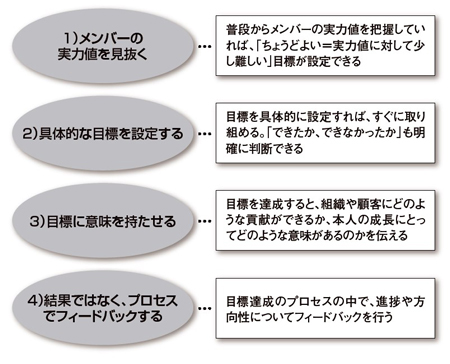

目標設定理論をうまく活用するには、プロジェクトリーダーとして日ごろから以下の4つのことを心がける必要があります(図1)。

図1:目標設定理論を活用するために心がけること

目標が難し過ぎても、簡単過ぎてもモチベーションを高められません。本人にとって「少し難しいな」「やれるかな……」「頑張ればなんとかなるかな」と感じるくらいの目標を設定する必要があります。

しかし、自分の実力値は、なかなか分からないものです。実力値に対して簡単過ぎる目標を立ててしまったり、とても達成できそうにない無理な目標を設定してしまったりします。プロジェクトリーダーが普段からメンバーの実力値を把握していれば、「ちょうどよい=実力値に対して少し難しい」目標を、メンバーと一緒に設定できます。

ここで気を付けるべきは、普段のコミュニケーションが不足していて、本人の実力値を把握していないにもかかわらず「○○さんなら、これくらいできるよ」と難しい目標を設定してはいけないということです。「何を知っていてそんなことが言えるんだ」「何にも知らないのに、難しいことを押し付けられた」と思われ、逆効果になりかねません。

「士は己を知る者の為に死す」という言葉があるように、人は「自分を知ってくれている」と思う人から「君ならできる」と言われれば、「やってみるかな」という気になるものです。そのためには、プロジェクトリーダーとして、普段からコミュニケーションを密にし、メンバーを知っている必要があるのです。

\ かんたん入力で登録完了 /

執筆=芝本 秀徳/プロセスデザインエージェント代表取締役

プロセスコンサルタント、戦略実行ファシリテーター。品質と納期が絶対の世界に身を置き、ソフトウエアベンダーにおいて大手自動車部品メーカー、大手エレクトロニクスメーカーのソフトウエア開発に携わる。現在は「人と組織の実行品質を高める」 ことを主眼に、PMO構築支援、ベンダーマネジメント支援、戦略構築からプロジェクトのモニタリング、実行までを一貫して支援するファシリテーション型コンサルティングを行う。

【T】

システム構築のための調整力向上講座