ビジネスWi-Fiで会社改造(第33回)

Wi-Fi整備で外国人観光客自身の情報発信を促す

公開日:2019.02.14

合意形成とは、人の感情に対処しながら、共通の理解を得て、コミットメントを引き出すことです。その合意形成の成否に大きく影響を及ぼすのが、プロジェクトリーダーが持っている「価値観」です。前回登場した相互学習モデルでは、チームやステークホルダーの力を引き出すために必要な4つの価値観(確かな情報、情報に基づいた自由な選択、内面的コミットメント、共感)を紹介しました。

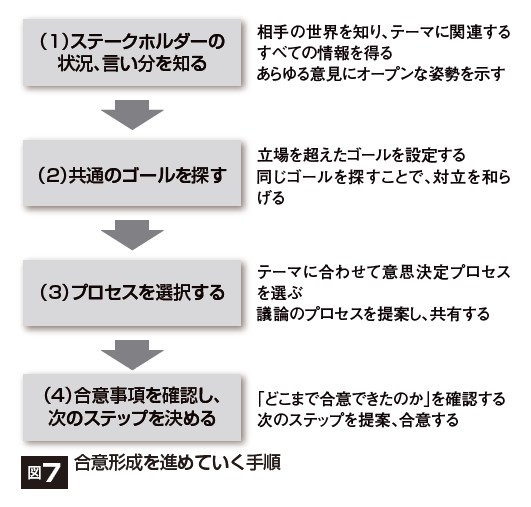

この価値観をもって、実際にどのようなプロセスで合意形成を進めていくかについて、ここでは業務改革を例に解説します(図7参照)。

(1)ステークホルダーの状況、言い分を知る

合意形成プロセスのスタートは、まず関連する人たちの状況や言い分を知ることです。相互学習モデルの価値観の1つに「確かな情報」がありましたが、確かな情報を得るには、まず相手が今どのような状況にあるのか、どんな要望を持っているのか、どのような感情を持っているのかを知ることから始める必要があります。そのためには、プロジェクトリーダーが「耳を傾ける」姿勢を示さなければなりません。

ここで注意しなければならないのは、結論ありきで質問しないことです。例えば「今回、業務改革の指示が経営層から出ていますが、どのように進めるべきと考えますか?」と聞けば、業務改革ありきの議論になってしまいます。もし、業務改革そのものに疑問を持っている人がいれば、ここで意見を封じられてしまいます。「今回、業務改革の話が持ち上がっていますが、みなさんの現場で困っていることや、そもそも困っていないということも含めて、状況を教えていただけますか?」と聞けば、あらゆる意見にオープンな姿勢を示せます。

(2)共通のゴールを探す

ステークホルダーの状況や言い分を理解したら、次のステップでは「共通のゴール」を探します。表面上は利害や立場が異なる者同士であっても、よく考えてみれば「同じゴールをめざしている」のはよくあることです。同じゴールを探せば、対立を和らげられます。

例えば「業務改革すべき」という人と、「業務改革は必要ない」という人がいたとします。しかし、よく聞いてみると、双方とも「業務を良くしたい」と考えている場合が多くあります。「改革という大げさなものではなく、日々改善していくことが必要だ」と考えているなら、意見が異なっているのは進め方やアプローチであって、目的は同じなのです。

ここで「業務を良くしたい、効率化したいという思いは同じですね」「では、どんなふうになればいいと思いますか?」と尋ねれば、立場を超えたゴールを設定できます。

(3)プロセスを選択する…

\ かんたん入力で登録完了 /

執筆=芝本 秀徳/プロセスデザインエージェント代表取締役

プロセスコンサルタント、戦略実行ファシリテーター。品質と納期が絶対の世界に身を置き、ソフトウエアベンダーにおいて大手自動車部品メーカー、大手エレクトロニクスメーカーのソフトウエア開発に携わる。現在は「人と組織の実行品質を高める」 ことを主眼に、PMO構築支援、ベンダーマネジメント支援、戦略構築からプロジェクトのモニタリング、実行までを一貫して支援するファシリテーション型コンサルティングを行う。

【T】

システム構築のための調整力向上講座