前回に続き、デザイン・シンキングとロジカル・シンキングの違い、なぜデザイン・シンキングが求められるのか、どんな領域に適用できるのなどを学びます。

人間を中心にして発想する

生活者がどんな行動を取り、どんな考え方をするか、どんな感情を示すか、などを詳細に観察し、時にはインタビューすることで何を求められるのかを把握することが、発想の起点になる。ニーズを理解できれば、簡単なスケッチを描いて示し、ニーズと合致するかを検証するデザイナーもいる。求められているものが明確になるまで、こうした作業を行きつ戻りつしながら、何度も繰り返す場合もある。

生活者も、自分のニーズを理解していないかもしれない。必ずしもロジカルには行かず、無駄な作業も増える。だが生活者の本音を的確に把握して発想すれば、たとえ技術やマーケット上の「常識」とは異なっても、生活者の利便性につながるものが出来上がるに違いない。

現状を分析・理解してアイデアを考え、プロトタイプをつくって検証して再度、現状を分析したり考えたりする、といった思考法を優秀なデザイナーらは「頭の中」で無意識に行っているはずだ。「デザイン・シンキングは分かりにくい」と言われるのは、このためだろう。それでもあえてデザイン・シンキングについて定義すると「人間を中心に発想すること」といったシンプルな表現になってしまう。

もちろん多くの日本企業でも、これまで生活者を意識して商品を開発してきたはずである。確かに、かつてはそうだったかもしれないが、今はどうだろうか。表面的なアンケート調査を行うことで、「生活者の声を聞いたつもり」ではないだろうか。生活者の本音は簡単には見えてこない。水面下に隠れている生活者の本当のニーズをつかまえなければ、新しい商品やサービスの開発にはつながらない。

優秀なデザイナーに近づく方法論…

ではデザイン・シンキングは優秀なデザイナーなど限られた人々にしか実行できないのか。答えはノーだ。

デザイナーの思考法にできるだけ近づくために、デザイン・シンキングの手法をプロセス化した方法論が存在するからである。それが米スタンフォード大学の「ハッソー・プラットナー・インスティテュート・オブ・デザイン」の通称「d.school」が提供しているものだ。優秀なデザイナーになることは難しいが、思考法をまねることはできるのである。

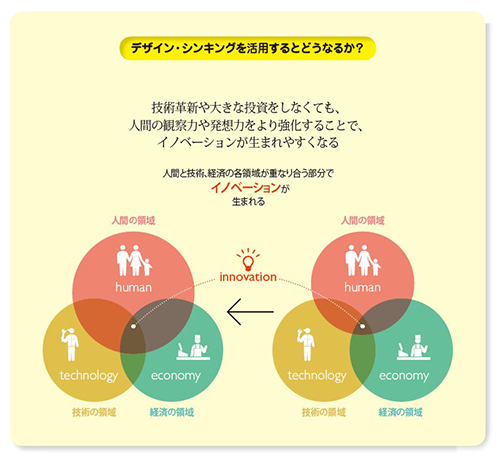

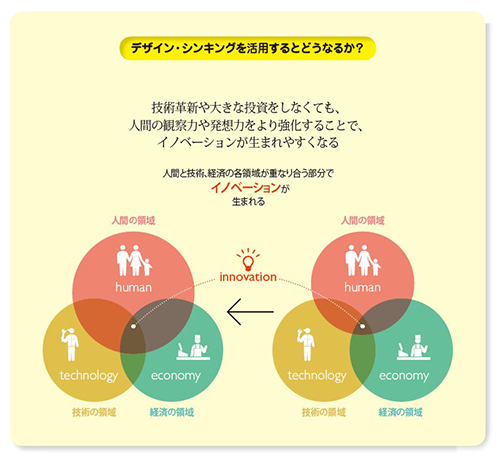

この方法論を基に、東京大学のi.schoolや慶應義塾大学大学院のシステムデザイン・マネジメント研究科が、独自のデザイン・シンキングの手法を打ち出している。「現実のビジネスに結び付けるためには、人間中心だけでなく、技術の視点も組み合わせる必要がある」と、東京大学i.schoolの横田幸信ディレクターは話す。成功事例を出した多くの日本企業もこうした方法論を学び、自社に合わせた形態で採用している。

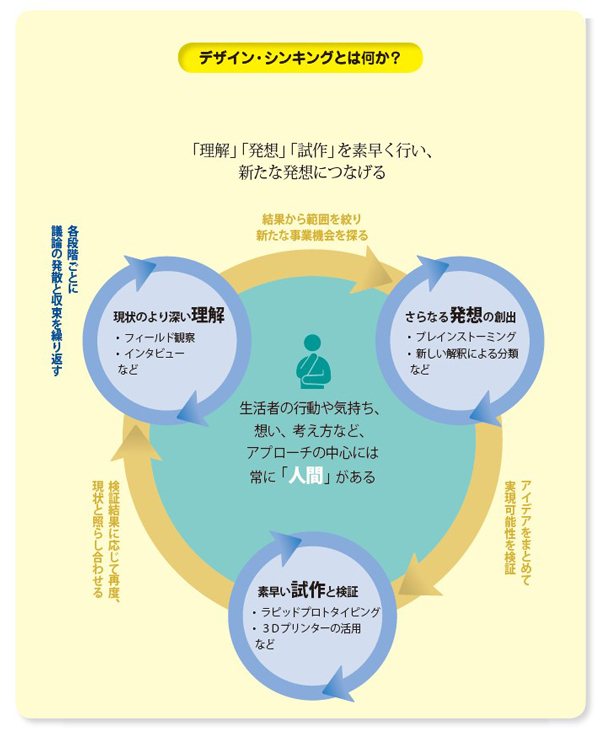

デザイン・シンキングの方法論を取材してまとめると、第13回の図のように集約できる。

簡単にいえば、まずは生活者の状況を理解するため、現場の動きを詳細に観察する「フィールド観察」を行ったり、インタビューを実施したりすることが起点だ。分かった事実を基に議論して多くの意見を出し、その後は意見を収束させて、課題を浮き彫りにしていく。こうした「議論の発散」や「議論の収束」は、デザイン・シンキングのさまざまな場面で必要になる。

さらに課題の解決に向けてブレーンストーミングの手法などでアイデアを出していく。解決策をまとめていき、試作品の開発に移る。最初は紙でもいいからすぐに試作品を作り、イメージを確認することが重要だ。生活者に試作品を見せるなどして試作品を検証し、不具合があれば再度試作品を作ったり、解決策を検討したりする。こうしたサイクルを何度も繰り返すことで、次第に完成へと近づけていくのである。

東京大学のi.schoolは、インターネットを活用するリアルタイム動画サービス「schoo WEB-campus」を運営するスクールと提携し、デザイン・シンキングの手法を無料で学習できるプログラムを2014年4月からスタートさせた。こうしたツールを使うことでデザイン・シンキングの理解が深まり、より多くの日本企業に浸透していくだろう。

※掲載している情報は、記事執筆時点(2016年4月)のものです