厚生労働省が2015年6月に発表した「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、民事上の個別労働紛争相談件数の3位は「自己都合退職」に関するものでした。自己都合退職に関する相談は、2年連続で3位となっています。

「自己都合退職」とは、労働者が自分の意思で退職することです。それなのに、どうしてトラブルになるのでしょうか。

実際にトラブルとなった例を見てみると、会社側が一方的に「労働者の自己都合退職」扱いにしただけで、労働者にしてみれば自分から進んで退職したわけではないというものが多いようです。では、会社はどのようにしたら、このようなトラブルを防ぐことができるのでしょうか。

退職の原因が会社にある自己都合退職

会社が労働者に配置転換を求めることは日常的にあります。配置転換を行うことは、一般的には会社に認められた権限ですから問題はありませんが、この配置転換が労働者の生活に大きな影響を与える場合はどうでしょうか。

仮に両親の介護をしている労働者に転居を伴う配置転換を命じた場合、これに従えばその人は両親の介護をできなくなります。あるいは、配置転換に伴い賃金が大幅に減ってしまう場合、労働者にとってみれば生活に関わる由々しき問題となります。

このような労働者が、会社の命令に従うことができずに退職したときに、トラブルに発展するケースが多いようです。

事例1 自己都合退職が社員の本意ではなかった

<状況>

社員Aは、B社で、夜勤専門の期間の定めのある契約社員として、雇用契約を更新しながら10年以上働いてきました。ところがある日、上司に呼ばれ「今後夜勤は必要なくなったので通常の昼間の勤務に移ってほしい」旨を伝えられました。

昼間の勤務になると賃金4割から5割も減少し、生活できなくなってしまうため、Aはこれを拒否。自己都合退職する旨を伝えましたが、この退職は本意ではなかったと、補償を求めてあっせんの申請をしました。

B社には、予定していた仕事の受注が全くなくなったために生産計画が大きく狂ったという事情がありました。これに伴って、B社は、Aの雇用を継続するために昼間の勤務への変更を求めました。このようなことは仕方がないことだと思われます。

B社にしてみれば、「AはB社による雇用の継続の打診を拒否して自分から退職した。だからトラブルになる理由が分からない」と言いたいことでしょう。しかし、さすがに労働条件変更後の賃金が、変更前の賃金の5割から6割に低下してしまうのは問題です。Aが、この労働条件の変更を受け入れなかったことにもうなずけるところです。

結局、B社がAに減収額の約3カ月分の金額を支払うことで合意し、和解が成立しました。

事例2 退職の原因が会社にあった…

<状況>

D社で雇用されていた社員Cは、ある日海外赴任を命じられました。D社は、赴任予定日までの間、Cに待機を命じ、また、海外赴任後の業務内容や勤務態様が大幅に変化することを言い渡しました。Cは不安を覚え、D社と何度も話し合いを行いましたが折り合いがつかず、やむを得ず退職することにしましたが、このとき会社は勝手に自己都合退職として扱いました。

この場合、社員に海外赴任を命じたことについて全く問題はありませんが、会社の調整不足があったことは否めません。Cは雇用保険の手続きの際にハローワークで事情を話し、異議申し立てを行い、会社都合退職であることを認められるに至りました。

その上で都道府県労働局長にあっせんを申請し解決金を受け取ることとなりました。自己都合退職といえども、退職の原因が会社にある場合は、トラブルに発展する可能性があるということです。

事例3 会社都合退職なのに自己都合退職扱いにした

<状況>

E社の営業部の社員Fは、前々から上司と折り合いが悪く、売り上げも毎月最下位なので、E社としてはどうにかして会社を辞めてもらいたいと思っていました。しかし、E社は助成金をもらっており、会社都合で社員を解雇すると助成金がもらえなくなります。

そこでE社は、Fに対して退職勧奨をした上で「会社都合で解雇になったら世間体がよくないし次の就職先を見つけるのも難しくなる。だから、自己都合退職ということで辞めてほしい」旨を伝えました。Fは、会社の言い分に納得がいきませんでしたが、取りあえず、その旨を了承し、会社を退職。この件については、後で訴え出るつもりです。

離職の事由に関しては雇用保険の被保険者離職証明書に記載しなければなりません。その際、離職証明書に虚偽の内容を記載することは絶対に許されません。離職証明書に虚偽の記載をすることは違法行為です。

会社には助成金を受ける、受けないにかかわらず事実を記載する義務があります。また離職した社員がどのような経緯で、雇用保険の基本手当の申請手続きをするか理解しておく必要があります。

まず会社を離職した社員は「雇用保険被保険者資格喪失届」に「雇用保険被保険者離職証明書」を添えてハローワークに求職の申し込みをします。「雇用保険被保険者資格喪失届」は雇用保険の被保険者資格の喪失を届け出る書類であり、「雇用保険被保険者離職証明書」は、この後「雇用保険被保険者離職票」となり、基本手当の手続きのカギとなるものです。

この「雇用保険被保険者離職票」とは、その失業者が、「いつ、どのような理由で離職したのか」、「直近の賃金はいくらもらっていたのか」、「雇用保険にどれだけの期間加入していたのか」などを記載する書類で、基本手当の額を決定するための重要な書類です。

そして、これら書類を受理する際に、ハローワークの担当者が、この離職理由に間違いがないかどうかを確認します。失業者は会社に良い感情を持っていない場合が多いですから、離職証明書に虚偽の離職理由を記載すると、多くの場合、ここで発覚することとなります。

また、会社都合による退職は、自己都合による退職に比べて、雇用保険の基本手当の給付が手厚くなっています。当然会社を離職した後、失業した社員は雇用保険などについて調べますから、その時点で自分が損をさせられたことに気付きます。会社都合の退職と自己都合の退職の基本手当について、具体的な相違は次の通りです。

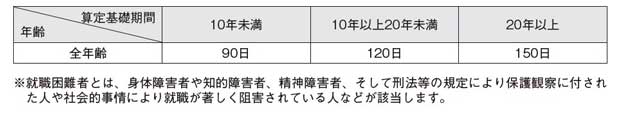

(1)会社都合による退職のほうが所定給付日数は多い

自己都合による退職よりも会社都合の退職のほうが、所定給付日数(基本手当を受けることができる日数)が多く設定されています(図表1、図表2、図表3参照)。

◆図表1 自己都合退職による場合の基本手当の所定給与日数(就職困難者以外)

◆図表2 就職困難者の所定給与日数

◆図表3 会社都合退職の場合の基本手当の所定給与日数(特定受給資格者)

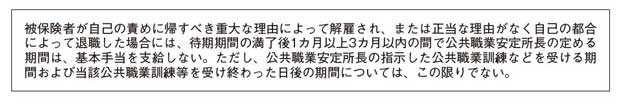

(2)3カ月の給付制限がない

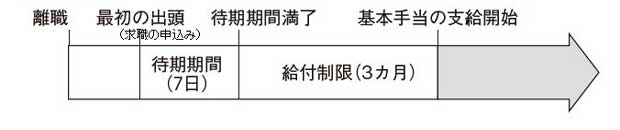

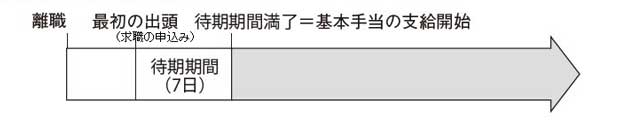

自己都合による退職の場合は、待期期間(7日間)終了後3カ月間の給付制限を受けることになりますが、会社都合による退職の場合は待期期間終了後、すぐに基本手当の支給を受けることができます(図表4、図表5、図表6参照)。

◆図表4 雇用保険法第33条1項

◆図表5 自己都合による退職の場合

◆図表6 会社都合による退職の場合

事例4 社員の退職の意思を無視する

<状況>

エステを経営しているG社のチーフエステティシャンであるHは、結婚を機に田舎に帰ることを決めました。就業規則に従って、会社には1カ月前に退職願を提出したのですが、「受理できない」と退職することを拒否されました。

キーとなる社員に退職されると、会社にとって大きな痛手となることがあります。しかし、社員には憲法で認められた職業選択の自由があり、また、民法627条は「契約期間の定めのない労働契約を結んでいる場合、原則として労働者は理由を問わずいつでも労働契約の解約を申し入れることができる」としています。

この申し入れから2週間を経過すれば、使用者の承諾がなくても労働契約は終了します。つまり、会社の都合で社員の退職届を受理しないということはできません。