「出向」とは、雇用契約を維持したまま、業務命令によって社員を子会社や関連会社に異動、就労させることをいいます。

「出向」とは、雇用契約を維持したまま、業務命令によって社員を子会社や関連会社に異動、就労させることをいいます。

一方、「配置転換」とは、同一の会社内において職務や勤務場所を変えることをいい、転勤を伴うものと転勤を伴わないものとがあります。

厚生労働省発表の「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、「出向・配置転換」に関する相談件数は9458件、全体の3.3%となっています。

「出向・配置転換」に関しては、労働協約や就業規則に配置転換がありうる旨の規定があり、一般的な配転命令権の範囲内で行われている限りは、会社からの命令としてこれを行うことは可能です。しかし、配置命令権の範囲で行われていた場合であっても、権利乱用と見なされるケースもあります。

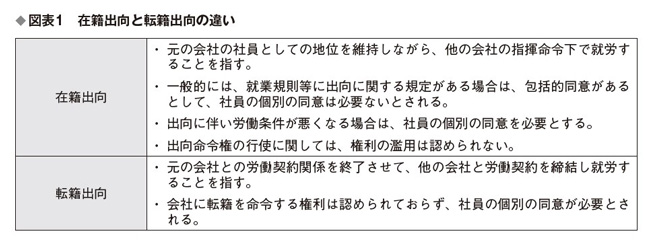

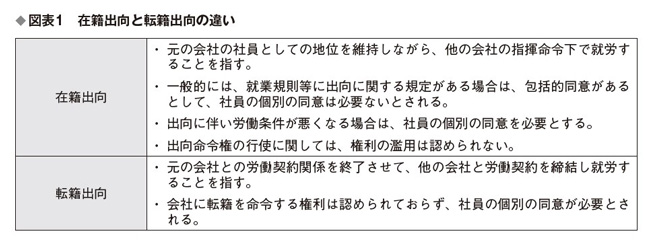

2種類の出向

「在籍出向」とは、元の会社の社員としての地位を維持しながら、他の会社の指揮命令下で就労することを指します。出向に際しては、基本的には社員の同意を必要としますが、判例上、包括的な同意がある(さらに社員の個別の同意を得る必要はない)と解釈できる場合は、会社に出向命令権を認められます。

ただし、出向に伴いその社員の労働条件が悪くなるときは社員の同意を必要とします。また、会社の出向命令権の行使に関しては権利の乱用は許されません。

一方、「転籍出向」とは、元の会社との労働契約関係を終了させ、新たに他の会社と労働契約関係を締結し就労することを指します。会社が一方的に転籍を命令することは認められず、社員の個別的な同意を必要とします(図表1参照)。

事例1 [出向に際し社員の同意を得なかった]

A社は、社員Bを関連会社に出向させることにしました。この際、A社とこの関連会社では労働条件が異なります。具体的には、A社は、週の所定労働時間が35時間なのに対して、関連会社は40時間です。Bは同意もしていないのに出向によって自分の労働条件が下がるのはおかしいと会社に苦情を言いました。

社員の出向に関する判例を見ると「真に同意に値するものである限り、明示とか個別的なものに限る理由はなく、暗黙あるいは包括的態様のものでも足ると解すべきである」として、社員の個別的同意がなくても会社が出向を命じ得ることを認めています。

つまり、一般的には社員の同意なく出向をさせることができるということです。ただし、この場合のBは出向することによって労働条件が下がるのですから、社員の個別の同意を必要とすることになります。

事例2 [転籍出向であるのに社員の同意を得なかった]

C社は、社員Dを子会社Eに部長待遇で出向させることにしました。C社に余剰人員が出たため、今のところ景気のいい子会社Eに転籍してもらうことにしたのですが、Dはこれに感づいたのか、「自分はこの転籍出向に同意はしていない。無理に転籍させるのであれば出るところに出る」と上司に怒りを爆発させました。

前述の通り、出向には「在籍出向」と「転籍出向」があります。在籍出向は、出向元の会社に籍を残したまま他の会社で就労する形態であるので、例えば、就業規則に「業務上の必要がある場合には、配転を命ずることができる」といった規定が設けられていれば、会社は労働契約上、社員の個別の同意がなくとも出向を命ずることができます。

転籍出向は、出向元との労働契約を終了して、他の会社と新しい労働契約を締結し、就労することをいいます。このとき会社が、一方的に労働契約を終了することはできませんから、社員に転籍出向を命ずる場合は、必ず社員本人の個別の同意を得ておく必要があります。

配置転換…

配置転換とは、同一の会社内において職種(部署)や勤務場所を変更することをいいます。就業規則の定めなど労働契約上の根拠があれば、包括的同意があるとして、会社は従業員に対し配転命令権を行使できます。ただし、その行使が権利乱用に当たると認められる場合は、会社が行った配転命令については、無効と判断される可能性があります。

事例3 [勤務地限定社員として採用した]

女性社員Fは、夫と幼稚園に通う子どもがいるため、勤務地限定社員としてG社のH支店に経理として採用されました。ところが、別の支店の経理を担当していた社員が退職したことに伴い、G社はFに別支店に異動するよう命じました。Fは、自分は勤務地限定社員として採用されたはずなのにおかしいと労働相談センターに相談に行きました。

労働契約を締結する際に勤務地を限定されていた社員については、転居を伴う異動を行うことはできません。同様に職種を限定されていた社員についても、異動を行うことはできません。どうしても転勤や異動をしたい場合には、個別の同意をもらう必要があります。

事例4 [介護している社員への転勤を伴う配転命令]

社員Iは、高齢により寝たきりになった両親の介護をしながら東京にあるJ社で働いています。J社はIに大阪支店に行くように配転命令を出しました。Iが大阪に行くと、両親を介護する者がいなくなり、両親を大阪に連れて行くこともできません。思いあまったIは、どうにかならないものかと労働相談センターに相談に行きました。

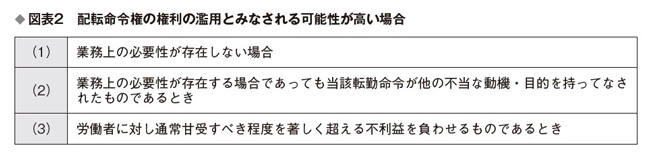

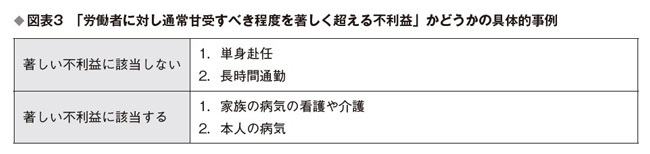

配転命令権の乱用について、判例では「会社が行った配転命令につき業務上の必要が存在しないとき、または業務上の必要性が存在する場合であっても当該転勤命令が他の不当な動機・目的を持ってなされたものあるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情がある場合でない限りは、当該配転命令は権利の濫用となるものではない」としています。

言い換えれば、図表2のような場合については、権利の乱用と見なされる可能性が高いということになります。この場合、Iが寝たきりの両親を介護していることを考えれば、「(3)労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである」と考えられ、会社が行った配転命令権の行使について権利の乱用と見なされる可能性が高いと考えられます(図表3参照)。

事例5 [配置転換に不当な目的がある]

K社の営業社員Lは、他の社員と比べて著しく売り上げが低く、会社としては、無用なトラブルを避けるため、できれば本人から退職を願い出てほしいと思っていました。ところがいくら嫌みを言ってもなかなか辞めてくれません。K社は、仕方なくLを九州支店に転勤させることにしました。ちなみにK社の九州支店は、支店といっても形ばかりで、社員もいませんし、当然仕事もありません。

この場合は、既述の通り、「(1)業務上の必要性も存在」しませんし、「(2)会社が行った転勤命令も他の不当な動機・目的を持ってなされたものある」と考えられます。

従って、この配転命令権の行使については、権利の乱用と見なされる可能性が高いといえます。もう1つ気になるのは、「いくら嫌みを言っても辞めてくれません」と書かれていることです。この行為は「パワハラ」であり、決して許されるものではありません。

能力不足の社員がいるときに、まず会社がやらなければならないことは、当該社員に対して指導・教育を行うことです。その上で向上が図れないのであれば、配置転換などをして環境を変えてみる。それでも改善が図れないのであれば、正々堂々とLに対して解雇する旨を伝えましょう。

「出向」とは、雇用契約を維持したまま、業務命令によって社員を子会社や関連会社に異動、就労させることをいいます。

「出向」とは、雇用契約を維持したまま、業務命令によって社員を子会社や関連会社に異動、就労させることをいいます。