脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」(第82回)

ブルーライト対策にはうな重?

公開日:2019.06.12

2019年4月1日から、働き方改革関連法が順次施行されている。働き方改革の柱は、「長時間労働の是正、多岐で柔軟な働き方の実現等」と「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」だ。関連法にはそのための措置が具体的に盛り込まれ、順守できない場合は罰則の規定も設けている。4月から取り組むべき項目を整理した。

まず、4月1日以降すべての企業がすぐに対応を迫られ、順守しなければ罰則もあるのが「年5日の年次有給休暇の確実な取得」だ。年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇を確実に取得させなければならない。対象となる労働者には、管理監督者や有期雇用労働者も含まれるので要注意。達成できなかった場合には30万円以下の罰金などが科せられる(詳しくは、弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話(第55回)「絶対確認、年5日以上、有給休暇を取得させよう」参照)。

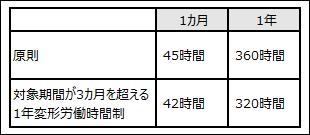

もう1つ、4月1日から順守しなければ罰則が科せられるようになった項目に「時間外労働の上限規制」がある。もともと時間外労働(いわゆる残業時間)の上限は、原則として月45時間・年360時間と定められていて、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできないとされていたが、罰則規定はなかった。

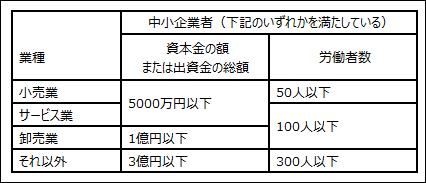

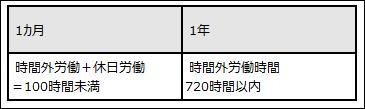

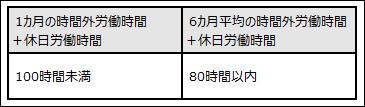

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)という制限も設けられた。さらに、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6カ月までに制限された。ただ、こうした残業時間の上限規制に関しては中小企業の場合、2020年4月1日から適用されるので多少の猶予はある(中小企業の定義に関しては下表参照)。

【中小企業の定義】

※個人事業主や医療法人など資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数だけで判断

1.時間外労働の限度時間

※時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)を締結した場合

2.特別条項を定めた場合の36協定における時間外労働と休日労働の限度時間

※月45時間(原則)を超えることができるのは、年6カ月まで

3.実際の時間外労働及び休日労働の限度時間

また4月1日から、管理監督者を含むすべての労働者(裁量労働制適用者も含む) に対して、労働時間の実績を客観的に管理・把握することが義務付けられた。労働時間を記録した書類については3年間の保存が必要となる。

もともと使用者は、労働者の労働時間を適正に管理しなければならなかったが、従来は管理監督者については除外されていた。管理監督者とは、経営者と一体的な立場である者を指し、自らの労働時間について自由裁量で決められ、その地位に応じた役職手当が支払われている者を指す。課長だから、部長だからといった役職名ではなく、実態で判断される。使用者なのか、管理監督者なのか、労働者なのか。実態を踏まえて、労働時間を把握する対象を再チェックすべきだろう。

こうした労働時間の把握に関しては、違反した場合の罰則はない。ただ、前述の「時間外労働の上限規制」を守り、適切に管理するには現状把握は必須だ。中小企業も、従業員の時間外労働時間を正確に洗い出さなければ、上限規制に抵触するかどうか判断できない。

労働基準法は、「原則として、1週間について40時間を超えて、1日については8時間を超えて労働させてはならない」と法定労働時間を規定している。法定労働時間を超える労働をさせる場合には、労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」を届け出なければならない。

\ かんたん入力で登録完了 /

執筆=嘉瀬 陽介

1963年、秋田県生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。2003年、横浜で社会保険労務士事務所を開業。2006年、特定社会保険労務士の附記を受ける。社会保険労務士の業務と並行して児童文学の執筆をしている。趣味はスポーツをすることとドラマを見ること。

【MT】

急務!法対応

企業のDX対応意識調査2023

データの利活用にとどまらず、デジタル技術を前提としたビジネスモデルの変革や経営革新の切り札として期待される「DX(デジタルトランスフォーメーション)」推進。企業はその対応に向けて何を進め、どのような点を課題に感じているのだろうか。こうした企業意識について調査を行いました。

オフィスWi-Fi導入実態調査2022

働き方改革をはじめ、新型コロナ対応として社員の固定席を設けない「フリーアドレス」のオフィスを導入する企業も増加傾向です。こうした業務形態の浸透に伴い、インターネットや業務システムへのアクセスも無線LAN・オフィスWi-Fiによる接続が一般化しました。オフィス内で進むワイヤレス環境、無線LAN環境整備の実態について調査を行いました。

企業の情報セキュリティリスク認知調査2023

テクノロジーの進化によって、生産性の向上や多様な働き方の実現などの恩恵がもたらされる一方、サイバー攻撃も多様化・複雑化の一途をたどっています。こうした中、攻撃手法などの情報セキュリティリスクをどれくらい認知しているのだろうか。その最新動向について調査しました。