オフィスで活躍するIT機器。パソコンやタブレットなどの端末、印刷やFAX送受信を担う複合機、ファイルやデータを格納するNAS(ネットワークアタッチトストレージ)、どれも日々の業務に欠かせない。これら機器を結ぶWi-FiやLANから、インターネットなど外部とやり取りするWANに至るまで、多様な機器やサービスが組み合わさってオフィスのIT環境は構成される。

企業の運営になくてはならないITが止まったら

オフィスの機器やネットワークは、もはや業務になくてはならない存在だ。受発注の管理や在庫、製造状況の確認、顧客情報の閲覧、取引先とのやり取りまで、オフィスITに頼り切っている。「電話と紙の伝票だった昔のやり方で乗り切ればいい」とはいかない。電話やFAXといったかなり以前から使われてきたオフィス機器さえも、現在はオフィスITに組み込まれるケースが少なくない。そんなオフィスITが何らかの理由で止まってしまった。さあ、どう対応したらいいだろうか。

情報システム部門に専任の担当者がいる企業なら、機器やネットワークのトラブルに、迅速に対応できるかもしれない。しかし、1人で情報システム部門を担当するいわゆる“1人情シス”であったり、情報システム部門を持たず兼任で「ITに強い○○さん」に委ねていたりする中小企業では、速やかにトラブル対応するのは難しい。

実際、複数の拠点があっても、それぞれにオフィスITの運用管理担当者を置かず、本社の“1人情シス”がカバーする企業は少なくない。情シス担当者が在籍する本社オフィスはともかく、遠隔拠点のオフィスで機器やネットワークがダウンしても、すぐに対応できない。

さらに、“1人情シス”さえ存在せず、ITに詳しい社員が兼業でITの管理を担当するレベルでは、トラブルの迅速なリカバリーは、より難しくなる。その社員が、出張や外出あるいは休暇中の時点で、オフィスITを復旧させるまでのリードタイムが長期化するのは想像に難くない。そうでなくても、通常業務も抱える兼任担当者に、オフィスIT に対する24時間365日のお守りの負担をかけていては「働き方改革」に逆行する。

BCP対策の視点を持ってオフィスITの運用管理を見直し…

トラブル時にIT担当者がすぐに対応に当たれても、復旧に時間がかかるケースは珍しくない。オフィスにはさまざまなメーカーの、多様な機器が入り込んでいる。トラブルの原因を究明し、適切な対処を施すこと自体が容易ではないからだ。なんとか原因を突き止めても、たらい回しに合うこともある。その機器のべンダーやサービス事業者のサポート窓口に連絡しても、「うちの機器やサービスが原因ではないかもしれない」などと言われる。

そもそも、機器やサービスのサポート窓口対応が、平日のビジネスアワーに限られるケースも珍しくない。終業時間近くになってトラブルが発生。復旧にかかるのは翌日の朝からでは、ビジネスに大きな影響を与えてしまう。普通に動いているときは気付かないけれど、いざ止まったときにどう対処したらいいか。“途方に暮れるリスク”が、便利になったオフィスITには潜む。

業務になくてはならないオフィスITをトラブルから守り、安定して運用できるようにするには、オフィスITの管理にもBCP(事業継続計画)の考え方を取り入れるべきだ。オフィスITを継続して稼働させるには、どのようなリソースと事前の対策が必要なのか、いざとうときにはどう対応するのか。BCP対策の視点で検討しておきたい。

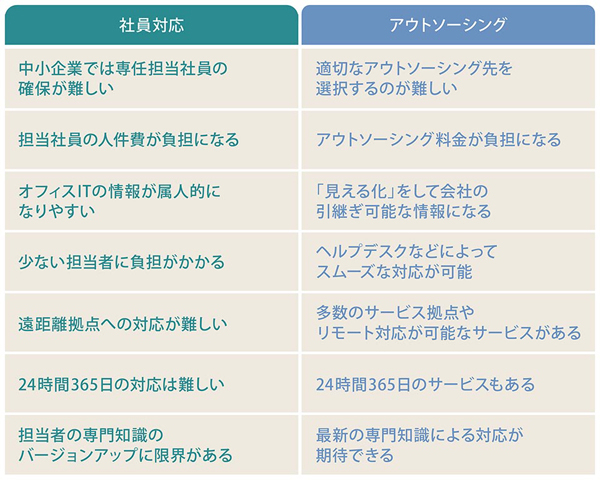

属人的なITのBCP対策だけでなくアウトソーシングも視野に

ただ、オフィスITのBCP対策を施す際、働き方改革の時代に逆行して、さらに“1人情シス”や兼任担当者の負担が増えては意味がない。BCP対策を属人的な業務にすると、一時的には効果があっても、人材の疲弊や必要な情報の集中で、根本的なBCPにならない。頑張っていたオフィスIT担当者が辞めてしまったら、BCPも一から出直しになるだろう。

社内の人材に限りがある中小企業の場合、オフィスITのBCP対策に関して、アウトソーシングする選択肢も考慮に値する。まず、オフィスのIT環境を見える化するICT環境調査を行うケースが少なくない。それをしておくだけでも、トラブル対応のスピードが違う。また、トラブルが発生したときに、アウトソーシング先が一元的に故障受付をしてくれるサービスを契約しておけば、社内にIT担当者がいなくても迷わずに相談できる。その上で、故障の切り分けをして、故障対応の取り次ぎや手配まで面倒を見てもらえれば、オフィスITのBCP対策として心強い。

●オフィスITのBCP対策に関する社員対応とアウトソーシングの違い

あらかじめオフィスITの環境を調査し、トラブルの際は受付の一元化でたらい回しをなくし、故障の切り分けから対応までサポートする。こうしたアウトソーシング先を見つけ、契約しておけば、社内の情報システム担当者や兼任担当者の負担を大きく減らせる。オフィスICTのBCP対策を上手にアウトソーシングすれば、事業継続の力になるだけでなく、事業発展にも寄与するだろう。