ニューノーマル処方箋(第47回)

なぜだまされる?「特殊詐欺」を食い止める方法

公開日:2017.02.20

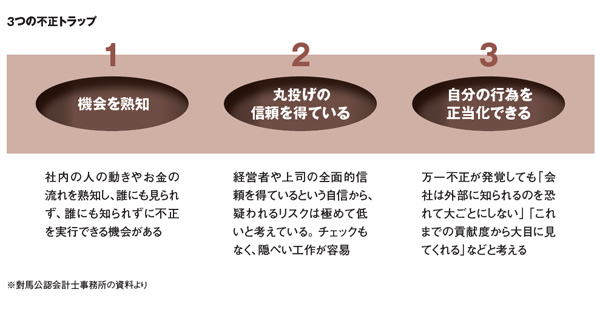

「機会を熟知」「丸投げの信頼」「行為の正当化」──。これら3つの条件を満たすと、社員は不正に手を染めやすい。中堅中小企業の不正に詳しい公認会計士・税理士の對馬英年氏に、不正の手口や対策を尋ねた。

──社員の不正に対する中小企業経営者の意識をどう見ていますか。

對馬:なぜ社員が不正をするのか、その背景を理解していない経営者が多いのが現実ですね。

中小企業では内部統制の仕組みを持たない会社が当たり前ですし、大企業と違って会計監査も強制されていません。そのため、信頼していた社員が多額の横領を働くなどして初めて、こんなことがあるのだとがく然とする。

実際には、世の中でたくさんの不正が起きています。中小企業の場合は、社員の不正が発覚しても会社の対面や信用を考えて表沙汰にしたがらないので、あまり情報が表に出てこない。不正を人ごとのように軽視している。

しかも、不正対策に力を入れたところで売り上げや利益が増えるわけではないので、そんな後ろ向きなことに時間もお金も割きたくないとも考えるようです。しかし多額の横領などがあれば、資金繰りは一気に苦しくなり、経営危機を招きかねません。

──そもそも、社員はなぜ不正に走るのでしょうか。

對馬:私は3つの「不正トラップ」にはまった結果、不正を働くと説明しています。(下図参照)

(1)機会を熟知

(2)丸投げの信頼を得ている

(3)自分の行為を正当化できる

この3つがそろうと「不正をするのに圧倒的に優位な状況」が生まれます。すると、人は誘惑に負け、良心の呵責(かしゃく)を乗り越え、不正に手を出しやすくなる。それは人間誰もが持つ本質的な弱さなのだと、私は考えています。

中でも問題なのが、(2)の丸投げの信頼です。経営者がベテランの社員に全幅の信頼を置き、業務内容のチェックすらしないという会社は結構あります。

社員の少ない中小企業では、有能な財務・経理担当社員が何人も社内にいるわけではありません。どうしても、担当者を同じ部署に長く配置せざるを得ないという事情もあるでしょう。

そうなると、その社員は自分の思うままに業務ができて、不正につながるわけです。

\ かんたん入力で登録完了 /

【T】