預金、棚卸し資産、売掛金というリスクポイントに対して、どのような方法で不正を防ぐ仕組みを取り入れればいいのか。中堅中小企業の不正に詳しい公認会計士・税理士の對馬英年氏に、不正の対策を尋ねた。

私はいろいろな不正事案に携わってきましたが、最初からお金に困って盗みを働くという人は案外少ないものです。不正を働き、お金が自由に使えるようになってから愛人やギャンブルにはまり、その結果としてお金に困るというパターンが多いのです。

欧米企業の内部不正では、最初からお金に困っていたという動機が目立つようですが、日本人の場合は入り口が違う。日本人は「人に見られているか、いないか」。これが不正の発生を左右するというのが、私の実感です。

だから金庫を開けるときも「金庫を開けますよ」と声を出すルールをつくるといい。そうすればフロアの誰かが金庫のほうを見ます。見られている状況で、盗むというのはなかなかできない。

また、仕事の進捗を逐一報告させるようにすることでも、社員は「会社に見られているのだな」という意識が働きます。日次決算、少なくとも月次決算を導入すれば、日々の仕事の行動、結果がディスクローズ(公開)されますから、不正を防ぐことになります。

──「見られる化」は効果的で、しかもコストをかけずにできそうですね。

對馬:組織内に、適度な競争環境をつくることも、「見られる化」につながりますよ。

なぜかというと、競争関係があれば、日常的に社員は互いの行動を気にするようになるからです。「あいつは最近成果を出しているな」と、仕事の結果を数字で把握する機会も増えるでしょう。こうした社員間のけん制が働いている適度な競争下では、不正行為に手を出しにくいものです。

ただ、行き過ぎた競争は仕事の負荷が増したり、業績へのプレッシャーが強くなったりとマイナス面もあり、逆にそれが不正に結びつくというリスクを生みます。例えば、商品の品質偽装や押し込み販売、誇大広告、財務諸表の粉飾、部門利益の操作、不当な会計手法の採用などです。

「業績向上をめざそう」という緊張感と、「不正は絶対に許さない」という倫理観のバランスをどう取るか。そこでは、経営者の役割が大きいと思います。

──仲のいい家族的な雰囲気の会社をつくること自体はよくても、そこに適度な競争がないと、不正を誘発してしまうかもしれないのですね。

對馬:最終的にはやはり、不正対策は経営者の姿勢にかかっています。「不正は絶対に許さない」と全社員に向けてはっきりと宣言して、企業理念でも、不正を戒める内容を記すといいでしょう。

誠実さを企業理念に掲げる企業はよくありますが、その意味は不正を戒めることなのだと、社員に繰り返し説明するのです。

それでも不正が発覚した場合には、刑事告発や懲戒解雇などを含めて、その社員に断固とした対処をしなければなりません。

「小さな不正だから」「長く働いてきた社員だから」という理由で、社長が目をつぶって許してしまうと、それは社内風土に反映します。不正に対する心理的ハードルが低くなり、将来、会社を揺るがす大きな不正の温床となるのです。

そもそも、内部通報制度などの不正対策の仕組みをどれだけ設けても、経営者が「法律すれすれのことをしてもいいから、売ってこい」などという道徳感のない人だと、社員は誰もルールを守りません。不正対策において、経営者の姿勢は最も重要です。

──中小企業ではトップの考え方が末端まで伝わりやすいので、不正を防ぐのも不正を誘発するのも、トップの姿勢が大きく影響しそうです。

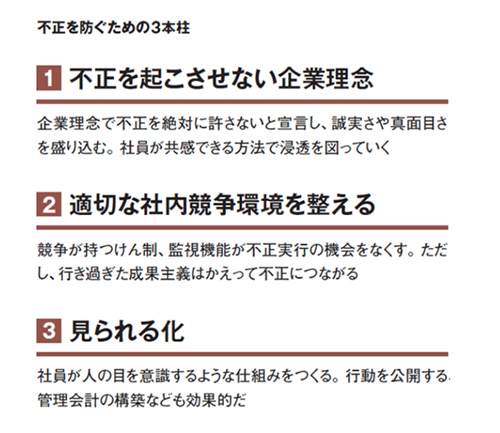

對馬:整理すると、不正対策には3つの柱に整理できます。

まず根本にあるのは、不正を許さないという「企業理念」を設けること。そして、組織から甘えを排除して「適度な社内競争環境」をつくることです。さらに、不正が起きる恐れのあるリスクポイントを押さえ、そこを「見られる化」によって不正の芽を潰すのです。

いずれも、お金がかかる対策ではありませんから、中小企業には取り組みやすいと思います。

不正防止は社員のため

──近年、会社に対する社員の帰属心が薄れたことも、不正につながっているような気がします。

對馬:終身雇用制などの日本的雇用慣行の崩壊に伴い、1つの会社で長期間働く人が少なくなってくると、「労働で得られる対価」に比べ、「不正で得られるメリット」が相対的に大きくなります。そのため、この2つをはかりにかけた結果、不正に走る社員が出てきても不思議はありません。

だからこそ、不正対策が必要なのです。不正を起こさせない風土や仕組みづくりは、結局は社員を守るためのものです。刑事告発されたり会社を辞めることになったりすれば、その社員の人生は大きく狂ってしまうわけですから。

さらにこれからは、金銭や商品などの横領に加えて、顧客データベースなどの情報流出リスクにも目を光らせる必要があります。中小企業では、情報漏えい対策が十分でないことが多いようなので、そこは課題でしょうね。

日経トップリーダー