チロルチョコ(チョコレート菓子の企画開発・製造・販売)

事業承継を果たした経営者を紹介する連載の第5回は、幅広い世代に愛されているチョコレートブランド「チロルチョコ」シリーズを開発しているチロルチョコ(東京・千代田)の松尾利彦会長だ。3代目社長を務めた松尾会長は、2017年5月に、息子の裕二氏に事業を承継している。承継に至るプロセスと心境を聞いた。

1903年に松尾利彦会長の祖父・喜四郎氏が福岡県伊田村(現田川市)で菓子製造業を始めたのがチロルチョコの原点だ。1919年に松尾製菓を設立。

現在多くの人に親しまれているチョコレートブランド「チロルチョコ」が生まれたのは、1962年。2代目社長で松尾会長の父、喜宣(よしのり)氏が開発した。当時は今のような正方形ではなく、長方形の三つ山のチョコレートだった。

そして2004年に松尾会長が企画・販売部門を独立させ、チロルチョコを設立し、現在に至っている。

松尾利彦(まつお・としひこ)会長

1952年、福岡県生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒。米国の大学に留学後、77年に松尾製菓に入社。91年、3代目代表取締役社長に就任。2004年、松尾製菓の企画・販売部門を独立させ、チロルチョコを設立。17年5月に息子の裕二氏に事業を承継し、同社会長となる

松尾利彦会長は、三男一女の長男。「いずれ自分が会社を継ぐのだろう」という意識の中で育ったという。東京の大学を卒業後、米国の大学に留学。帰国後、松尾製菓に入社した。その後、父である喜宣氏の勧めでヤマザキナビスコ(現ヤマザキビスケット)に出向した。

ナビスコでの経験が、その後の松尾会長の人生とチロルチョコの経営に大きな影響をもたらすことになる。2年間、ナビスコで学んだことは大きく3つあった、と松尾会長は分析する。

1つ目は、「営業という貴重な経験をさせてもらった」こと。2つ目は、「自分はサラリーマン的に、周囲の人とうまくやっていくことが苦手である」と気付いたことだ。この気付きにより、「自分は他の企業で働くことは無理。居場所はチロルチョコしかない」と覚悟が決まったという。

そして、3つ目が「コンビニエンスストアという新たな販路を見つけた」ことである。当時、チロルチョコを販売していたのは主に駄菓子屋だった。コンビニエンスストアが数店、出始めたのを営業活動中に発見した松尾会長は、「今後、駄菓子屋はなくなり、コンビニが主流になるだろう。売り先を変えていくには、商品の在り方や営業体制も変える必要がある」と確信した。

本社に戻った松尾会長は、「三拡運動」を立ち上げる。「三拡」とは、「チャネルの拡大」「エリアの拡大」「年齢層の拡大」を意図したものだ。時流の変化を見据え、社内改革を推進していった。

その最中の89年、社長の喜宣氏が突然、脳出血で倒れる。一命は取り留めたものの、社長復帰は不可能な体となった。当時専務だった松尾会長が実務をすべて担うことになり、2年後の91年、39歳で松尾製菓の3代目社長に就任した。

父である喜宣氏とは、「承継について話をしたことは一度もない」という。チロルチョコを開発した父親に尊敬の念を抱く一方で、松尾会長は「かんしゃく持ちでよく怒る父親には、子どもの頃から苦手意識があった」と話す。父と息子が会話をすることなく、事業は承継された。

「会社を継ぎたい」と息子が突然の宣言…

社長に就任して松尾氏が最初に感じたのは、責任の重さだった。

「専務として経営の実務を担ってはきたものの、社長の責任の重みはまったく違った。社員たち250人の雇用を守らなければならないという責任がずっしりとのしかかった。そのプレッシャーは、経営者にしか分からない」(松尾会長)

三拡運動の推進にまい進した40代は、なかなか結果が出ずに苦しんだという。それを打破するため松尾会長は「東京に行こう」と決断。創業100年目の節目となった2002年に拠点を東京に移した。これが功を奏した。「きなこもち」チョコのヒットも追い風となり、東京移転から5年で売り上げは倍増し、100億円を突破した。チロルチョコは、名実共に全国ブランドへと成長を遂げた。

[caption id="attachment_27074" align="aligncenter" width="420"]

2018年、チロルチョコが入居する秋葉原のビルの1階にチロルチョコショップをオープン。このお店でしか買えない限定商品やコラボ商品、格安アウトレット商品が人気を呼んでいる[/caption]

松尾会長の息子である裕二氏が「会社を継ぎたい」と申し出たのは、東京進出から9年後の2011年のことだった。それまで松尾会長は裕二氏に対して一度も「会社を継いでほしい」と話したことはないという。承継について漠然と「息子が継がないなら、外部から誰かをスカウトするかM&Aをするか」などと考えていたという。大学を卒業し、コンサルタント会社に勤務していた裕二氏の思いがけない申し出は、「突然で驚いたが、うれしかった」と素直な心境を告白する。

もちろん、幼い頃から学校やサークルでリーダーになることが多かった裕二氏を見てきて、社長に向いていると判断した上での受け入れであった。

松尾会長はまず、裕二氏の入社と同時に、全社員に裕二氏が自分の後継者であると宣言し、社長就任までの綿密な育成プログラムを作成し実行した。同時に自らの引退時期についても社内外に明確に示したのである。

松尾氏がこのような承継プロセスをとった背景には、自身が社長に就任した際の苦い経験がある。「父を反面教師として、息子には同じ思いをさせたくなかった。親子関係は良好にしておきたかったし、常にいい父親でありたいと思っていた」と松尾会長。経理、製造、販売、開発とすべての部門のトップを1年ずつ経験し、2017年、裕二氏が4代目の社長に就任した。

「一代一創業」の精神も引き継ぎ、新社長を応援

社外関係者への承継の報告も、松尾会長らしいものだった。

「あまのじゃくなので、お得意先や仕入先に通常の封書以外のやり方で告知できないかと考えた」と話す。そして、思い付いたのが、流通関連のビジネスパーソンが購読する専門紙、日経MJに全面のカラー広告を出すことだった。

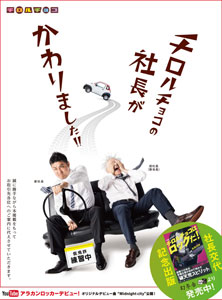

[caption id="attachment_27076" align="alignleft" width="222"]

松尾会長が考えた、社長交代を社外に知らせる広告。ユニークな発想が世間の注目を集めた[/caption]

デザインもすべて松尾会長のアイデアだ。「本掲載をもってお取引先各位へのご案内に代えさせていただきます」と書かれた異例の社長交代報告は、大きな反響を呼んだ。

裕二氏が事業を承継して2年が経過。現在、松尾会長は、すべての判断を裕二氏に任せ、一部の企画業務以外、実務から手を引いている。会社の方針で意見があるときは、裕二氏に伝える。社長を飛び越えて直接現場と話すようなことはしない。

裕二氏の仕事ぶりを「自分の30代を考えたら格段によくやっている。早く完成され過ぎている。これから自分の殻を破ってどう成長できるのか、それが課題」と評価する。

松尾会長が社長を退いたのは65歳だったが、もっと早くてもよかったと思っている。

「企業の社長は常に時流を読み、時代の先頭を走っていないといけない。自分は55歳を過ぎたあたりから、パワーや想像力が鈍ってきた。気が付いたら時代の背中しか見えていない状態になっていた。80歳でも社長をやっている人は化け物じゃないかと思う(笑)」(松尾会長)

松尾家が大事にしている精神に「一代一創業」という言葉がある。創業者が会社をつくり、2代目がチロルチョコを開発。3代目の松尾会長はマーケティングの力でチロルチョコを全国ブランドに押し上げた。

4代目となる裕二社長が担う役割は「海外市場の開拓」だという。すでに商品は海外に輸出しているが、今後は国内の人手不足の対策として、ベトナムに工場を建設中だ。現地の社員を雇用し、日本国内用の商品供給の安定を図る。さらに将来はベトナムを皮切りに、ASEAN諸国への展開を進めていく。

最後に、事業承継がうまくいく秘訣について、松尾会長に聞いた。

「任せたら口を出さないこと。心配になりつい口出ししたくなるが、人は失敗からしか学ばない。失敗しないように先代が先手を打っていたら、いつまでも経営者として育たない。社長にしたら、そこからは口を挟まないのが、承継する側に求められる振る舞いだろう。ただし、その前に、たとえ息子であっても、能力がないと判断したら後継者にすべきではないと思う。半信半疑で会社に入れるのが一番よくない。入社させる前によく考えるべきだ」(松尾会長)

事業を承継し、肩の荷が下りホッとする一方で、後継者への心配もある。つい、口を出したくなったときは、松尾会長は明治時代の実業家・伊庭貞剛の言葉を思い出し自分に言い聞かせるという。

「事業を危うくするものは青年の過失ではなく、老人の跋扈(ばっこ)である」

裕二氏の挑戦を、松尾会長はこれからも温かく見守っていく。