脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」(第82回)

ブルーライト対策にはうな重?

公開日:2018.07.27

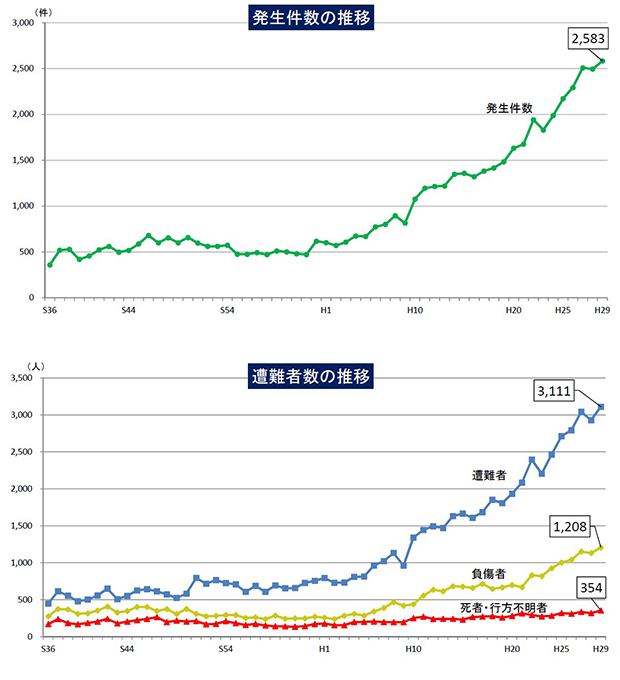

救助にあたる長野県警山岳救助隊

2018年6月下旬、警察庁から「平成29年における山岳遭難の概況」が発表されました。それによると2017年の山岳遭難発生件数は2583件あり、死者を含む遭難者数は3111人となっています。2016年に比べると遭難件数は88件、遭難者数は182人も増えました。これは、残念ながら1961(昭和36)年に統計を取り始めてから過去最悪の事態です。何をどうしたら山での遭難は防げるのでしょうか。今年、本格的な夏山登山をスタートする前に、山岳遭難データを振り返り、安全登山の主なポイントを一緒に考えてみましょう。

2017年の遭難者数が過去最高となってしまったのはショッキングなニュースです(グラフ1)。毎年遭難が増える傾向にあるのは、無理な計画、不注意、判断ミスといった登山者の力不足などが理由に挙げられています。加えて、日本アルプスや八ヶ岳などの大きな山の人気が高まり、そもそも登山人口が増えていることも大きく関係しています。

(グラフ1)増加する「発生件数」と「遭難者数」の推移

1976(昭和51)年以降「遭難者数」には無事救出者が含まれている

出典:「平成29年における山岳遭難の概況」(警察庁生活安全局地域課)

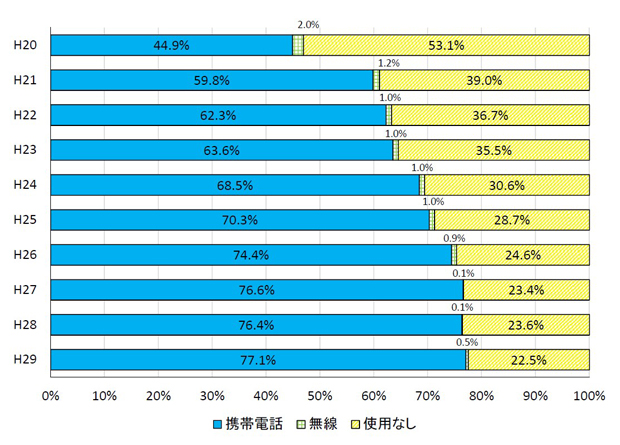

次は、通信手段の状況について見てみましょう。(グラフ2)は救助を求める際の通信手段の推移をまとめたもの。2008(平成20)年は44.9%と、半分に満たなかったのが、2017年は77.1%まで伸び、救助要請の多くが携帯電話によって行われていることが分かります。

近年、通信会社の努力により、山道用のアンテナを建てることで電波状況が拡大したり、山小屋などでスポット的に電波の通じるエリアが造られたりと、山中での通話エリアが飛躍的に改善しています。以前は通話できる場所が限られていたので、通じる場所まで伝令を出したり、自分で移動したりするしか手段がありませんでした。今では広くエリアカバーされているおかげで救助要請がしやすくなりました。それによって数字の上では遭難件数が増えている、ということも考えられそうです。

(グラフ2)もはや必需品といえる「携帯電話」による救助要請

「使用なし」に含まれるのは「通話エリア圏外」「バッテリー切れ」など。「携帯電話・無線機併用」は「無線」に含まれている 出典:「平成29年における山岳遭難の概況」(警察庁生活安全局地域課)

(グラフ1)に戻って見てみると、遭難者や負傷者の数は増えているものの、その数の拡大に比べて、死者・行方不明者は横ばいに近い推移です。このことから、携帯電話による連絡が遭難時の早期対応につながり、重傷化を防ぐことに役立っているといえるでしょう。しかし一方で、安易に救助要請をしてしまう人が増えていることが新たな問題となっています。

\ かんたん入力で登録完了 /

執筆=小林 千穂

山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。

【T】

人生を輝かせる山登りのススメ