ニューノーマル処方箋(第47回)

なぜだまされる?「特殊詐欺」を食い止める方法

公開日:2018.10.11

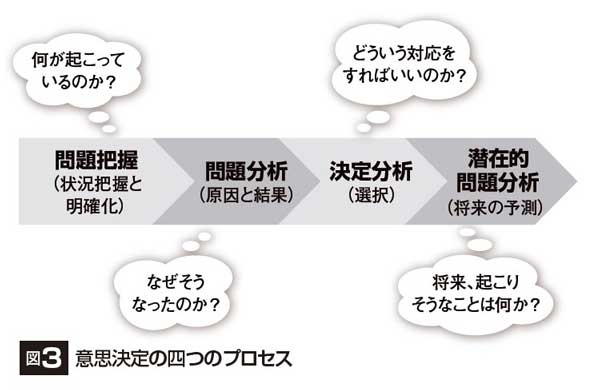

意思決定には大きく分けて、以下の4つのプロセスがあります。

(A)問題把握プロセス(状況把握と明確化)

(B)問題分析プロセス(原因と結果)

(C)決定分析プロセス(選択)

(D)潜在的な問題分析プロセス(将来の予測)

これらは、それぞれ「何が起こっているのか?」「なぜそうなったのか?」「どういう対応をすればいいのか?」「将来起こりそうなことは何か?」の問いに答えるものです(図3)。

以下、この4つのプロセスを基に、プロジェクトマネジメントの視点を交えながら見ていきましょう。

問題の解決には、まず「何が起こっているのか」を把握する必要があります。プロジェクトでは、さまざまな問題が起こる一方で、すべての問題に等しく時間を割けません。だからこそ、優先順位を付ける必要があります。問題には緊急度もあります。緊急時とそうでないときとでは、アプローチが異なります。

今回は、緊急時のアプローチを見てみましょう。状況を把握するためには、まず情報を集めなければなりません。初動時にいかに質の高い情報を集められるかが、意思決定プロセス全体の質を左右します。以下の順に進めていきます。

(1)問題を5W1Hで詳細化する

まず、何が起こっているか、「5W1H」の視点で情報を集めます。これは「六何(ろっか)の原則」とも呼ばれます。危機管理の第一人者である佐々淳行氏は著書『危機管理のノウハウ』の中で六何の原則に基づいた情報収集の重要性を強調しています。

5W1Hの中で、真っ先に知るべきは「What:何が起こっているか」です。その次が「Who:誰が」。以下、「When:いつ」「Where:どこで」の順番で続きます。残りの「Why:なぜ」「How:どのように」については、後からで構いません。緊急の問題が発生したときには、この2つは分からない場合が多く、情報を集めるには時間を要するからです。

例えば、納入したシステムで障害が起こったとしましょう。まず知るべきは「どんな現象が起こっているか」です。この場合「誰が」は明確ですね。次は「いつから起こっているのか」「どの部署で起こっているのか」を把握します。原因追及や犯人探しは後からでよいのです。

(2)最悪の事態を想定する

問題が発生したときには、最悪のケースを想定し、それを避ける対策を講じます。最もやってはいけないのは、「大したことにはならないだろう」と高をくくることです。事態を甘くみれば、対策も甘いものになります。

事態の深刻度を50で見積もっている状況で、80の現実が起こると、どうしようもありません。現実に翻弄されるだけになります。しかし、深刻度を100で見積もっていれば、80の現実が起こっても対処できるのです。問題が起こったときに考えるべきは「この問題が引き起こす可能性のある最悪の事態は何か?」ということです。

(3)最悪の事態の回避方法を考える

次に「どうすれば最悪の事態を避けられるか」を考えます。このとき、最初に思いついた方法に飛びつかないようにしましょう。必ず、複数の方法を考えます。最初に思いついた方法には思い込みが入っている可能性があります。それ以外にもよい方法があるかもしれません。精度の高い判断をするには「比べる」ことが有効です。人の判断力は比較するときに発揮されるからです。2つ以上のアプローチを考え、比較するようにします。

(4)新たな問題の発生を考える

複数の解決策を考えたら、それらの選択肢の中から、どの手段を取るのかを選択し、より解決に近づく可能性の高い方法を選びます。

このとき「その方法は新たな問題を生み出さないか」を考えることを忘れてはいけません。アクションを取れば、どこかに何らかの影響を与えます。障害対策に人を使えば、工数を使います。並行して動いているプロジェクトのリソースを使えば、スケジュールの遅延を招く可能性があります。問題への対策が新たな問題を生み出すことはよくあります。新たな問題への対策まで取ってこそ、真に問題が解決できたといえます。

(5)情報を伝達する

問題が起きたときには、速やかに情報を伝達する必要があります。情報伝達で最も避けるべきは「もう少し状況がはっきりしてから」と待つことです。情報はリアルタイムに発信するのが原則。時間がたてばたつほど、打てる手が限られてきます。状況がはっきりしないのであれば、「現時点ではここまで分かっているけれど、ここからははっきりしない」と、ありのままに発信します。

\ かんたん入力で登録完了 /

執筆=芝本 秀徳/プロセスデザインエージェント代表取締役

プロセスコンサルタント、戦略実行ファシリテーター。品質と納期が絶対の世界に身を置き、ソフトウエアベンダーにおいて大手自動車部品メーカー、大手エレクトロニクスメーカーのソフトウエア開発に携わる。現在は「人と組織の実行品質を高める」 ことを主眼に、PMO構築支援、ベンダーマネジメント支援、戦略構築からプロジェクトのモニタリング、実行までを一貫して支援するファシリテーション型コンサルティングを行う。

【T】

システム構築のための調整力向上講座